2007年01月01日

第4節 またぎ(遊脚)感覚

逆振り子

このページでは「またぎ感覚」について学びましょう。「遊脚感覚」ともいいます。

まず、逆振り子について理解しましょう。

皆さんに質問します。

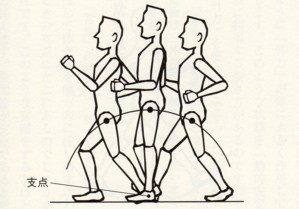

走歩行(歩いたり走ったりすること)のときの、からだの支点はどこでしょうか?。支点とはからだの中で最も動かないところという意味です。

多くの方は「脚の付け根」・・「股関節」と答えます。

つまり、「股関節」と支点として左右の脚が前後にスイングしているとイメージします。

確かに、そのイメージは間違いではありません。しかし、合理的な動きを身につけたり、動きをみるときにはもう一つの支点をイメージする必要があります。

もう一つの支点とはどこでしょうか?。

それは足部です。地面と接している着地脚側の足部は実際に動きません。

私たちは、「股関節」を支点として脚を後方にスイングしているとイメージします。 しかし、実際には着地脚は後方にスイングしているのではなく、足部を支点として前方へ移動しているのです。

後方スイングとは「股関節」を基準としたときのとらえ方です。

着地脚の足部を支点とした逆振り子をイメージしてください。膝も腰も体幹も全部が前進しているのです。

逆振り子が理解できましたでしょうか。 この原理がわかると、動きの意識と感覚が違ってきます。

股関節が支点であると感覚してる(意識している)と、足部が力点であると感じます。つまり、股関節を支点(基準)として足部で地面を蹴るまたは押す感覚の動きになります。

しかし、逆振り子の原理によって足部が支点であるとわかれば、足部は力を加えるところではないことが明確になります。足部をそのままにして膝や腰(股関節)や体幹が動く(移動する)のです。

これら二つの動き方は、一見同様に見えますが、動作の質は全く異なることになります。そして、足部を支点として動くときに大切なのが、反対側の遊脚の動きなのです。

すこし動いてみましょう。片足立ちで静止してください。その状態からケンケンの要領で一歩前に進んで(跳んで)ください。

遊脚を使う感覚がないと、着地足で地面を蹴って跳ぼうとします。しかし、遊脚の感覚があると、着地足はそのまま(支点)にして遊脚を前方に振りこんで跳ぼうとします。

感覚的には着地足で地面を蹴らない感覚になります。(実際には、地面反力をもらっています。)

上の動画は遊脚を使わない場合、下は遊脚を前方に振り込んでいます。

スポーツなどの実際の動きでは、顕著にその差はあらわれませんが、この二つの動作を行ってその違いを比較してみてください。

全く異なる感覚であることがわかると思います。

この遊脚で動く操作も武道(武術)では、基本的な動き方です。是非、取り入れたい操作です。

またぎ感覚

逆振り子と遊脚感覚がわかると、さまざまな動作は遊脚で操作できることができることがわかります。

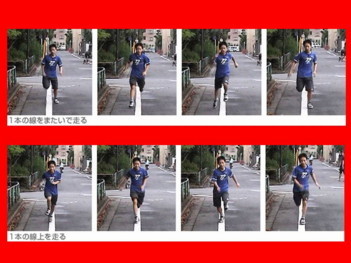

例えば、二直線歩行とよくいいます。常歩(なみあし)・二軸動作の基本とされる歩行ですが、このトレーニングで二直線上を歩かせると失敗することが多いようです。

2本のラインを引いてその上を左右の足を踏ませるのではなく、直線を左右の足が踏まないように歩かせる(走らせる)といい動きになります。

2直線上歩踏ませると、着地足側の意識や感覚が強くなります。一方、直線をまたがせると遊脚の意識が強くなります。実際に、体育館や道路などのラインや板目を利用して歩いてみてください。まったく異なる感覚になります。

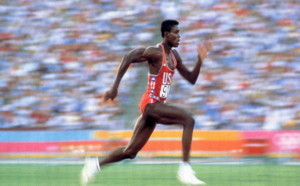

これは走動作も同じです。やはり、直線をまたがせた方がいい動きになります。

あらゆる種目のトレーニングで、この遊脚を意識させることは動きをつくるときの必須条件だと考えます。

例えば、近頃ラダーやミニハードルを用いたトレーニングが盛んに行われていますが、それらも遊脚のまたぎ感覚を養成するためのいいトレーニングです。

遊脚が軸になる

常歩(なみあし)・二軸動作の代表的感覚といえば「遊脚が軸になる」こと。

常歩身体研究所のHPでも取り上げています。下の記事をご一読ください。

http://www.namiashi.net/article/13343494.html

http://www.namiashi.net/article/13343488.html

「遊脚が軸になる」感覚は、常歩・二軸動作の動きがあらわれてくると自然と理解できる感覚です。

動きの3要素があります。「動き」「力の方向」「感覚」です。 「遊脚が軸になる」感覚は、特に連続動作には重要です。

例えば、走動作においてすばやく重心移動をするためには、「力の方向」が遊脚側にシフトしていることが必要なのです。つまり、骨盤や体幹の位置を利用して重心を遊脚側に落とす必要があるのです。「力の方向」は「動き」を先取りしなければなりません。

そして、さらに「感覚」は「力の方向」を先取りするのです。

動作「感覚」⇒「力(の方向)」⇒「動き」の順番です。目に見える「動き」は最後にあらわれます。

「遊脚が軸になる」感覚によって、スムーズな重心の切り替えが可能になります。