登山で分かったつま先の向きのこと

登山をはじめて約4年。歩行動作の研究には「登山」は最適です。

平地ではわからないわずかな差異を「登山」では自分のカラダをで実践研究することができます。そして、歩行動作の実践研究は自分の歩きだけではなく、他の方々の歩きを観ることで深めることができます。

登山の実践研究で分かったことは、現代人は「伸ばす歩き」しかしていないということ。「伸ばす歩き」とは、足のゆび・足首(足関節)・ひざ・股関節を伸展方向に操作しています。

しかし、日本人が本来保持していた歩きは「曲げる歩き」。「曲げる歩き」とは、足のゆび・足首(足関節)・ひざ・股関節を屈曲方向に操作するのです。これらの身体操作法を私は「屈曲動作」と表現してきました。

この動作の違いは「つま先やひざの向き」にも顕著に現れます。「伸ばす歩き」や動き、つまり伸展動作はつま先は正面に平行に向けることが原則です。しかし、屈曲動作ではつま先やひざ頭の向きは外旋位(外に向ける)ことが原則です。どちらが正しいとは言えません。身体操作法が違うだけです。

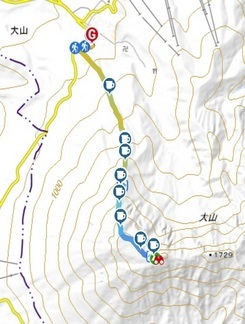

さて、先日、冬の大山に登ってきました。雪山はトレース(前に登った人の足跡)が残ります。そして、トレースから身体操作法がわかります。現代人のほとんどは「伸ばす歩き」であることがわかります。

私は、昔の日本人の歩き方(動き方)であった「曲げる歩き(動き)」を知っていただき、現代の歩きや日常生活に取り戻していただくお手伝いをしています。ひざ痛なども「曲げる歩き」をとりいれていただくと劇的に改善することが分かってきました。

皆さんも「曲げる歩き」の威力を体験しませんか。