最近、膝を抜くという動作にスポーツ界(研究も含めて)が注目するようになりました。

この膝の抜きについては、「常歩の身体操作」のコーナーにもとりあげたのですが、スポーツ界での膝の抜きは、直後の地面反力や伸張反射によって大きな力(筋力)を発揮するための動作であるととらえられているようです。

私自身、著書などに膝を抜くことを書いてきましたので責任を感じています。

しかし、膝の抜きは多くの武術(武道)で伝わってきた身体操作です。

膝を抜いて、その後の地面反力や伸張反射を利用するというとらえ方(見方)では本質に迫ることはできません。

膝を抜くという身体操作は、膝を抜いて重心がわずかに落ちる、または重心位置は変わらなくても足底からの反力が減少する刹那(瞬間)に意味があるのです。

その後の、地面反力や伸張反射などの利用は付随的なものです。

この原理は、多くのトップアスリートは無意識に利用しています。

多くのスポーツでは、重心の上下動が行われています。

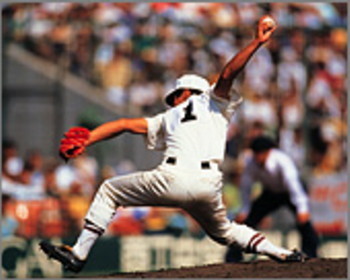

例えば、野球の投手の多くは、プレート側の軸脚を投球動作の早い時期で屈曲させていきます。なぜでしょうか?。次の動作で軸脚を伸展させてその力を腕からボールへと伝えるためでしょうか?。

軸脚の屈曲は、その後の伸展動作のためだけではなく屈曲そのものに意味があるのです。

この膝抜き(伐重)の原理は徐々に明らかにしていくことにします。