2007年01月01日

第2節 骨盤を立てる

近年、骨盤の傾きが注目されています。

日本人と外国人(欧米人、特に黒人)を比べると、日本人は骨盤が後傾し、外国人は前傾しているというものです。

確かに、平均的に外国人の骨盤の傾きと日本人の骨盤の傾きは異なるようです。

みなさんは、骨盤の傾きを実感できるでしょうか。最初はなかなか難しいかもしれません。ちょっとやってみましょう。

まず、正座をしてください。左の写真のようにできるだけ胸を張ってださい。この状態が、骨盤が前傾した状態です。次に、右の写真のように胸を閉じてからだを丸めてください。骨盤が後傾します。

正座をするのは、脚の動きが加わらないようにするためです。武術(武道)の稽古などで正座をして行う目的は、下半身を固定して上半身(体幹)の動きを学ぶためです。

上の状態を何回か繰り返し、そのときの骨盤の傾きを確認してみましょう。

さて、骨盤の傾きで何が違うのでしょうか。

例えば、陸上競技のスタートのとき、相撲の立ちあいなど、わたしたちはすばやく前に出たいときには上体(体幹)を前傾させます。体幹を前傾させるということは、骨盤を前傾させているということです。

骨盤が前傾していれば、からだ(の重心)は前に移動しやすいのです。一方、後ろ向きに走る(バック走)ときはどうでしょうか?。

上体(体幹)を後ろに倒し、骨盤を後傾させます。

つまり、骨盤が前傾していれば前進しやすく、骨盤が後傾していれば後進しやすい(前進しにくい)ということです。

骨盤の前傾が強調されるあまり、どのような動作でも骨盤が前傾していることがいいととらえている人が増えているようです。

そうではありません。ここは重要です。骨盤が前傾すると前進しやすいのです。

近年、陸上競技の選手や指導者が、さかんに骨盤の前傾を推奨しています。それは、陸上の走競技がからだを前進させる動作だからです。

常歩・二軸動作を学んで成功した選手のなかに、競歩の杉本明洋選手がいます。

↓ ↓

http://www.namiashi.net/article/13452919.html

彼が飛躍した最初のきっかけは、骨盤を前傾させたことであると語っています。

彼の歩きをみてみましょう。

最初は、彼がまだ大学一年生で骨盤を後傾させたまま歩いていた動画を紹介します。

↓ ↓

http://www.namiashi.com/hihoukan/movies/sugimoto/0001.html

次は、大学4年生の大学選手権の動画です。前を歩いているのが杉本選手です。

↓ ↓http://www.namiashi.com/hihoukan/movies/sugimoto/0003.html

別人のようですね。やはり最も目立つのが骨盤の傾きです。このように、骨盤の傾きを変えただけで、飛躍的にパフォーマンスがあがることも珍しくありません。

さて、日本人の骨盤は後傾傾向にあるということはいいました。スポーツや武道などで合理的に動くためには、日ごろから前傾させニュートラルな位置に収めておくことが大切です。

これは様々な方向に動く必要がある武道(武術)でも同様で、昔から「骨盤を立てる」ということばで伝わっています。

それでは、骨盤のニュートラルな位置をみてみましょう。

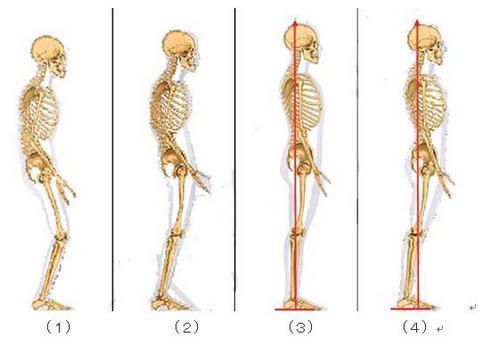

上の(1)〜(4)姿勢を見てください。皆さん日ごろどのような姿勢で立っておられるでしょうか。

(1)と(2)の姿勢は、下肢の筋力低下・膝の伸展制限・抗重力筋の機能下などが原因で、高齢者に多くみられるとされています。

しかし、現代の日本人の若者のほとんどは(2)に近い姿勢をしています。骨盤に着目してください。明らかに後傾しています。

(3)はほぼ理想的な姿勢です。しかし、大転子(大腿骨の先端・股関節の位置)が多少前に位置しています。ラインの上に乗ってくればさらに理想的です。

(4)は非常によい姿勢にみえますが、骨盤を前方に押し出しすぎています。確かに骨盤はさらに前傾しています。陸上競技の走動作には必要な傾きかもしれません。

さて、この節の表題(タイトル)を見てください。「骨盤を立てる」としました。

「骨盤を前傾させる」というと、必要以上に骨盤を前方に押し出し(4)のようにからだを固めてしまう方が多いようです。

「骨盤(腰)を立てる(垂直にする)」とイメージしたほうが、姿勢がとりやすいかもしれません。

まず、ニュートラルな姿勢を学んでください。姿勢は日ごろの生活や専門種目のトレーニング時で常にチェックしてください。そして、徐々に自分の理想の姿勢を見つけてください。

自分の理想的な姿勢は、人とは異なるはずです。皆さんの身体特性や専門とされている種目によって違います。

第1節の外旋位とともに、まず姿勢をチェックする習慣をつけましょう。