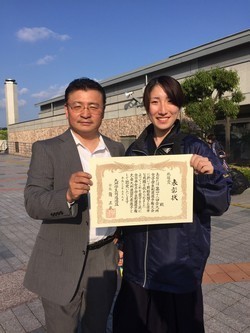

第63回全日本学生剣道優勝大会

九州共立大学剣道部は第63回全日本学生剣道優勝大会(2015年10月25日、日本武道館)に出場しました。一回戦で中央大学に1−5で敗れました。ご声援ありがとうございました。(優勝は筑波大学、準優勝鹿屋体育大学、第3位中央大学・日本体育大学)

しかしながら、指導者としては収穫のあった大会でした。左荷重の剣道を実践した選手は互角に戦うことができました。さらに、右荷重の選手をさらに強くする方策が見えてきました。右荷重傾向の選手のなかには左荷重にするのではなく、逆に右荷重を強くするといいと考えられます。つまり、中途半端な荷重では動けないということなのかもしれません。

来年向けて、新たな課題を与えていただきました。ありがとうございました。

11月8日(日)には女子が全日本女子学生剣道大会に出場します。ご声援をよろしくお願いもうしあげます。