午後からは、立命館大学のびわこ・くさつキャンパスに向かいました。昼食の後、大学生の案内で、キャンパスツアー。見学といえば、高専では工場(企業)見学が多いんですが、卒業生の半数が大学3年に編入学していることを考えると、大学に訪問することも意義あることだと思いました。

午後からは、立命館大学のびわこ・くさつキャンパスに向かいました。昼食の後、大学生の案内で、キャンパスツアー。見学といえば、高専では工場(企業)見学が多いんですが、卒業生の半数が大学3年に編入学していることを考えると、大学に訪問することも意義あることだと思いました。

今日の目的地は、広島県庄原市の帝釈峡。福山東インターから国道182号線に入り、一路北上。途中で道の駅「さんわ182ステーション」・「遊YOUさろん東城」で休憩。

182号線から国道25号線に入り、10分ほどで「帝釈峡」へ。

帝釈峡(たいしゃくきょう)は、中国山地に位置する広島県北東部の庄原市東城町(旧東城町)及び神石高原町(旧神石町)にまたがる、全長18キロメートルの峡谷。国の名勝(1923年)に指定されており、比婆道後帝釈国定公園の主要景勝地です。

写真は神龍湖にかかる紅葉橋。紅葉橋からは遊覧船が発着しています。

10年ほど前にあるサッカー選手に「ボールをキックするときには呼吸は吐く?それとも止める?」と聞いたことがあります。彼の答えは「そんなこと考えたこともないし、聞いたこともありません」。

私たち武道家の中では当たり前のように話題になることが、スポーツではほとんど語られていないことに驚いた記憶があります。武道家にとっては動きそのものよりも呼吸が大切だと感じることも多いものです。動作と呼吸を合致させる必要があります。

最近では呼吸法も武道だけでなく、スポーツや健康またはダイエットなど使われていますね。

しかし、呼吸法といっても「胸式呼吸」「腹式呼吸」「逆腹式呼吸」「丹田呼吸」「密息」などなど、実は何百種類とあるみたいです。本を見ながら、呼吸法を試みたけど「窮屈で・・苦しくて・・止めてしまった」という経験をお持ちの方もい多いのではないでしょうか。

知人のおかのきんやさん(漫画家・エッセイスト・呼吸愛好家)が長年の呼吸法の実践から30秒でセルフコントロール 幸せ呼吸法 という著書を発刊されました。

「腹式呼吸」がからだや心にいいことはわかっています。多くの呼吸法も「腹式呼吸」の応用といっていいでしょう。しかし、意識しないとなかなか「腹式呼吸」がつづきません。おかのさんは「腹式呼吸の基礎を実践するためにある一つのことをすればいい」と書いておられます。さて、その方法とは・・・・。呼吸法を実践しようとして上手くいかない方には必読の書だと思います。

(詳しくは、本の画像をクリックしてください。)

昨日の講習に続き、今日は午前9時より3時間にわたり「二軸動作」の実技講習。今回はまず、小山田さんにストレッチを一時間半にわたりお願いしました。動きにつながる小山田流スーパーストレッチです。

後半は、小田先生と私による歩行と動作の実技。最後は、再び小山田さんにスローイング動作を教えていただきました。プロの技をこっそり披露していただきました。

昨年度から予定しておりました講習でしたが、二日間で約50名の参加がありました。準備していただきました奈良高専一般教科の勢田先生、総務課の方々、そしてご参加いただいた受講生の皆様、また小田先生、小山田様ありがとうございました。

講習の様子は、中森先生(豊橋技術科学大学)のブログでもご覧いただけます。

奈良高専で公開講座(二軸動作)を開催させていただきました。参加者は40名ほど。第一日目は視聴覚室での講演。18時より2時間ほど、私と小山田さん(五体治療院)で二軸関連のお話をさせていただきました。

まず、私が二軸動作の概要をお話しました。上のスライドはその中の荷重と抜重です。動作には重心の上下動が大切。重心は水平移動し、なるべく上下動しないほうがいいとイメージされている方が多いと思いますが、実は重心の上下動により荷重と抜重が起こります。この荷重と抜重により、地面反力を利用したり上肢をフリーに動かすことができます。

抜重で上肢が最も速く動きますが、スポーツでは立ち上がり抜重を多用します。武術(武道)は沈み込みを利用します。卓球やバドミントンなどでは、日本人選手に比して中国人選手は沈み込み抜重を多用する傾向にあります。トップ選手の多くは立ち上がり沈み込みの両方の抜重を使います。

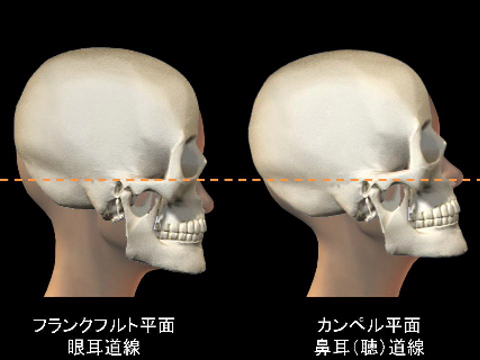

後半は、小山田氏による水平感覚のレクチャー。二軸で現在最も注目している感覚です。頭部の位置と傾きが大切。両目を水平に保つこと、そして頤(おとがい・・アゴ)を出して、カンペル平面(耳穴と鼻孔を結んだ平面)を水平に保つこと。この頭部の位置と傾きが、動体視力と空間認識能力を最大限に発揮する基礎となります。

昨日は「車旅」。目的地は香川県屋島。高速山陽道から瀬戸大橋へ。途中でPA「与島」に立ち寄りました。与島パーキングエリアは、上りと下りが共有する珍しいPAです。そして、瀬戸内自動車道海峡部のほぼ中央に位置し絶好のビューポイントです。下の写真は、与島PAの展望台からのぞんだ「北備讃瀬戸大橋」です。

その後、香川県に上陸(笑)。坂出JCTから高松自動車道に乗って高松へ。「屋島」に向かう前に腹ごしらえ。

もちろん香川といえば「讃岐うどん」。目当てのお店があったわけではないのですが、「かすが町市場」へ。店内に入るとびっくり。50人以上の列でした。10分ほどならんで「釜たまうどん」を注文しました。茹でたうどんの上に生卵をかけて特性のつゆをかけて食べます。

食事後は、「屋島」へ。屋島は瀬戸内海国立公園にある海抜293メートルの半島形溶岩台地です。頂上部が平坦で、その形状が屋根に似ている所から屋島と名づけられたらしい。山上の展望台からは、ゆきかう大小の船舶、讃岐平野が一望できます。 写真は檀ノ浦の古戦場です。

第6回身体開発研究会を開催しました。今回も20名を超えるご参加をいただきました。ありがとうございました。

今回のテーマは、ワールドカップサッカーと屈曲動作。まず、中村先生(聖トマス大学)より「ワールドカップサッカーを終えて」というタイトルでお話をしていただきました。データで見ると、日本チームは非常によく走っている(全選手の走行距離)ことがわかります。そのなかでも長友選手は瞬間のスピードも全選手の中でベスト10に入ります。長友選手は、数年前意識的に走りを変えるトレーニングをしたとも言われています。

後半は、私(木寺)が「屈曲動作」についてお話をさせていただきました。二軸動作(感覚)という説明のしかたもありますが、「伸展動作」「屈曲動作」というとらえ方もあるのではないか。足関節・膝関節・股関節ともに屈曲させるイメージと動きが、よりよい動きをつくるのではないかと提案させていただきました。

例えば、走歩行での股関節の伸展動作は、重心移動により受動的に起こるもので、積極的(意識的)に屈曲方向の動きをイメージしたほうがいいように思います。

今回は名古屋より、小山田良治さん(五体治療院)にもご参加いただきました。次回は、小山田さんが「右と左」のレクチャーをしていただけることになりました。日程が決まり次第お知らせします。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。また、次回お会いいたしましょう。

さて、今回の「車旅」最終日。「新穂高ロープウェイ」に乗ってきました。新穂高温泉から西穂高口を結ぶロープウェイです。「新穂高ロープウェイ」は、第1ロープウェイと第2ロープウェイの2本からなり、新穂高温泉駅(標高1,117メートル)から西穂高口駅(標高2,156メートル)まで、一気に1,000メートル以上を駆け上ります。

山頂駅の展望台からは、3000メートル級の北アルプスが一望できます。

上の写真は、山頂展望台からみた「笠ヶ岳(2898M)」です。しばらく眺望を楽しんだ後、帰路につきました。3日間の「車旅」。とにかく癒されました。

飛騨・高山にも多くの外国人観光客が訪れていました。どうしても「歩き方」に目が・・。日本人女性の歩きが心配だ・・・・・。

昨日、「(道の駅)奥飛騨温泉郷上宝」に車中泊した目的は、翌朝から「新穂高ロープウェイ」に乗るためでした。ところが、朝から雨模様。急遽、行き先を「白川郷」に変更しました。臨機応変に行程を変えられるところが「車旅」のよいところです。

写真は「萩町城址」の展望台から見下ろした「白川郷」です。合掌づくりの家が立ち並ぶようすは感動的。

2泊3日の車中泊の旅に出ることにしました。車中泊とは車の中で泊まる事。今、静かなブームになっています。大きなカー用品店には、車中泊コーナーがあるところも・・。今回の目的地は飛騨高山。午前9時出発、名神高速から東海北陸道に乗って一路北上。

午後2時すぎに高山に到着しました。まずは中華そば「鍛冶橋」で、「高山ラーメン」と「飛騨牛あぶり寿司」で腹ごしらえ。

「古い町並」や「高山陣屋」を見学した後、「飛騨の里」でのんびり過ごしました。

その後、約1時間車を走らせ今日の車中泊地「(道の駅)奥飛騨温泉郷上宝」へ到着。近くの温泉にはいり、夕食を買いだして車中泊。明朝起きると50台ほどが車中泊していました。

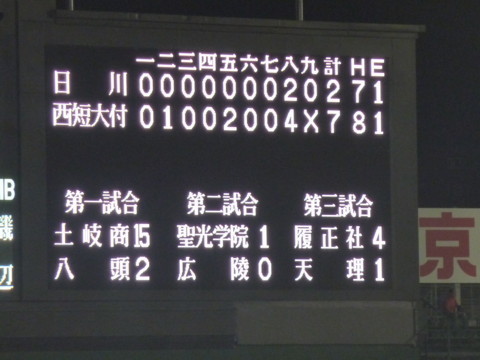

今日は甲子園球場へ。2時半ごろ到着しましたが、すでにアルプス・内野席は売り切れ、仕方なく無料の外野席へ。外野席も超満員でした。第3試合は、地元大阪の「履正社高校」対天理高校」の好カード。外野席の階段へ座り込んで観戦しました。「履正社」が4対1で勝利。

私の目あては、第4試合の「西日本短期大学高校」対「日川高校」の試合。「西短」の応援です。第3試合が終わってから、三塁側アルプススタンドへ移動しました。台風の影響で第一試合が遅れたため、第4試合は最初からナイターゲーム。選手たちには貴重な経験だと思います。

「西日本短期大学高校」は私が大学を卒業して最初に勤めた中学校から多くの卒業生が進学していました。先生方とも懇意にさせていただいていました。現在でもお付き合いのある先生方もおられます。アルプス席は、八女弁が飛び交いながらの応援・・・なつかしい。

試合は、「西短」の4番打者金子君のホームランで先制。その後も追加点で、3対0。しかし、8回表には「日川」が猛反撃 、「西短」の森投手がその反撃を2点で食い止め「西短」が逃げ切りました。

実は、甲子園での高校野球観戦ははじめてでした。文字通り「夢舞台」ですね~~。

「西短」・「日川」の選手・また応援の皆さん、すばらしい試合をありがとうございました。感謝。

一昨日、昨日と大阪〜福岡、700キロの車旅。私の「旅車」もそろそろ走行距離20万キロです。

さて、今日は泳ぎに行こう、ということで海ノ中道海浜公園の「サンシャインプール」へ向いました。しかし、福岡高速・香椎浜ランプを降りて左折するとすで渋滞(たぶん10キロ以上)。そこで、急遽、目的地を変更、唐津へ。

以前行ったことがある、虹ノ松原へ。途中で、名物「からつバーガー」を食しました。唐津シーサイドホテルのプールへ到着。ブールは海岸とつながっていて、ちょっとしたリゾート地の気分です。写真は、シーサイドホテルからみた「高島」です。やはり、絶景でした。

次に向かったのは、勝尾寺。「かつおうじ」と読みます。昔より山自体の持つ霊力によって無類の聖地として崇拝されてきたらしい。現在でも、多くの方々が、試験・病気・選挙・スポーツ・芸事・商売等あらゆる勝負の勝ち運、成功、いわゆるサクセスの願い事に勝尾寺の「勝ダルマ」を授かり勝運をつかんでいるといいます。

「己の弱さに勝つ」の精神が勝運信仰と融合し、不屈の精神「七転び八起き」のシンボルであるダルマを己と見なしそれらを授かるダルマ信仰へとなって現在に伝えられています。

今日は久しぶりのオフだった。7月に入ってから全く休みなし・・充実しているのだが・・。早速、車旅へ。遠出をせずに近場をまわりました。

最初に向かったのは、箕面公園にある滝です。駐車場が滝から10ほどのところにあるのですが、休日で満車、30分ほど待ちました。

滝は想像以上に大きくてビックリ、また売店で名物の「もみじ揚げ」を食しました。もみじのてんぷらです。とても美味。

今日は奈良文化会館の国際ホールで行なわれた、奈良高専吹奏楽部の定期演奏会へ。昨年の演奏会もうかがったのだが、ホールはほぼ満席。私は音楽の素養がないので、演奏そのものは分からないのだが、学生が一生懸命に取り組む姿には感動させられます。

圧巻は第3部の「マーチング」。目を奪われたのはその足はこび。前進は踵を踏んでつま先を上げ、後進は踵を上げてつま先で押す。非常に合理的な体さばき。楽器を保持して重心の上下動を極力抑える歩法なのだろう。それにしても見事。

この頃痛感させられるのは、他分野に学ぶことの大切さ。同分野でじっくり掘り下げることも重要だが、他分野に学ぶことが多い。スポーツ・武道だけではなく、音楽関係にも学ぶことが多いと思う。

びわこ成蹊スポーツ大学(大津市)でユニークな公開講座が開催されています。

同大学陸上部監督として実戦経験を積む志賀充先生(38)、けが予防にトレーナーとして取り組む久家暁子さん(27)、筋トレを専門とする大学職員岩井雄史さん(37)の陸上経験者3人がチームを組み講座を開催しています。

講座では、参加者個々人のカルテを作り、筋力や柔軟性を測定したり、高速カメラで走りを撮影、再生して、参加者が体の動きや変化を正確に把握できるようにするらしい。 しかも、35歳以上限定です。中年短距離ランナーの記録更新を狙う。

残念ながら、すでに申し込みが終わり講座がはじまっています。

志賀先生、次回は申し込み前に教えてください。私も参加するかも・・・。

19日(土曜日)は、奈良高専の剣道部員を引率して豊橋技術科学大学へ。剣道部の皆さんに試合稽古と地稽古をお願いしました。

豊橋技術科学大学は、3年生から全国の高専卒業生を受け入れている大学です。先輩の活動に、奈良高専の学生も刺激を受けたようです。

稽古の後に記念写真。どいうわけか武道部(伝統的武道空手)の皆さんも一緒に撮影。武道部の皆さんにも、色々とお世話をおかけしました。

松田先生、中森先生、剣道部および武道部の皆さん、ありがとうございました。

昨日は奈良市内で知人と食事。メルマガやHPをごらんいただいたことがきっかけで知り合いました。

彼から「スウォドリング」という育児法をお聞きしました。寝るときに写真のように大きな布でくるむことによって、赤ちゃんは安心して熟睡できる・・・というような考え方のようです。

しかし、本来の「スウォドリング」はほとんど一日中新生児(赤ちゃん)を布でくるんだまま、背負ってお母さんは農作業などをするんだそうです。ボリビアのある地域では、赤ちゃんは、シュピンとよばれる布にぐるぐる巻きにされ、顔だけ出したような状態で一日中過ごすのだそうです。

シュピンをはずすのは、一日で2時間程度。

普通、赤ちゃんは、「寝返り→上体起こし→おすわり→はいはい→つかまり立ち→あんよ」という過程をたどるのが一般的ですが、1年たって、シュピンを外された赤ちゃんは、ゆっくりと立って歩き始めるのだそうです。

つまり、「寝返り」や「はいはい」は「歩く」ための訓練として必要ではないかもしれないのです。「歩行動作」はすでに人間の脳にインプットされているのかもしれません。

まずは、小山田さんと中森先生のツーショット。中森先生はまだ余裕の表情です。その後、ジャージに着替えていざ治療へ。小山田氏、それほど強く触れていないと思われるのに、中森先生は悶絶・・・・・。 もちろん私も悶絶してまいりました。

昨日(30日)第5回身体開発研究会を開催しました。今回のテーマは「武道」「武術」。「武道」「武術」における様々な「逆説」(本来とは意味や価値観が逆になっている)を洗い出そうという試みです。

まず、私(木寺)が剣道と「左右自然体」について提案しました。刀法は「引き斬り」、しない(竹刀)は「押し斬り」という表現を用いたのですが、実際に抜刀をされている方から「引くのではなく落とす、その後引いているように見えるだけ」というご指摘をいただきました。剣道家の間でよく使われる「引き斬り」という表現も一考を要すると思いました。

続いて中森康之氏(豊橋技科大学)より「逆説の武道」のレクチャー。実際に動いての講習は「武道」「武術」の逆説が盛りだくさんでした。日常が「武道」「武術」の技の基礎となっているのですが、その日常を作り変えるのが「型」であるという話がありました。「型」には日常を非日常に作り変える機能があるというご説明は、今までの疑問が氷解しました。

今回は、40名以上の参加者がありました。 正道会館(住之江支部および長居支部支部長)の玉城厚志氏、無名塾塾長の佐々木浩敏氏、葵会館館長の藤波政臣氏にもご参加いただきました。 また、熊本県、長野県からも駆けつけていただきました。皆様、ありがとうございました。

次回は、7〜8月の日曜日に予定しています。日程が決まり次第お知らせします。