The 30th International Sport Science Congress In Commemoration of the 1998 Seoul Olympic

10月11日〜12日に「Wonkwang University」(韓国)で開催されました、

The 30th International Sport Science Congress In Commemoration of the 1998 Seoul Olympic

に招待発表者(http://www.kahperd-congress.or.kr/modules/doc/index.php?doc=intro)として発表の機会をいただきました。本学スポーツ学部、鄭英美先生のご尽力により訪韓が実現いたしました。

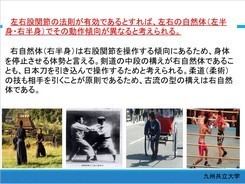

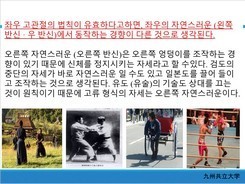

タイトルは「身体動作と左右に関する研究」。発表後は「利き手」「利き目」などのご質問を受けましたが、仮説を立てている「左右自然体の法則」は「利き手」「利き目」には影響を受けない法則であると考えています。

発表後は日本の先生方とは別れ、2月に本学を訪れていただきました朝鮮大学のソウ先生の研究室へ。ソウ先生はテコンドーのご出身ですが、現在は朝鮮大学剣道部の部長をされています。体育館をはじめ素晴らしい施設が完備している大学でした。

来年、2月には本学剣道部が訪れる予定です。