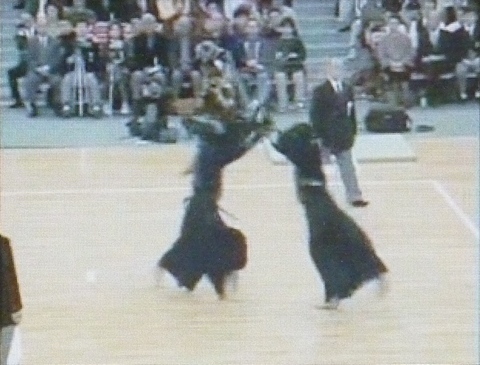

本日、ある大分県の中学校剣道部の外部指導者による体罰事件が報道された。あまりの暴力的指導に疑問を持たれた保護者が、ビデオ撮影した映像が全国に放映された。剣道指導者として、また指導者を育成する立場として、残念でならない。

聞くところによると、日本のスポーツ現場は、様々な競技で同様な指導が行えわれているという。ご子息がソフトテニスをしていた保護者の話をお聞きしたことがある。試合中に、指導者がコートに入って殴る蹴るの暴行を選手に加えているそうだ。また、別の知人の方から娘さんのバレーボールの練習試合での出来事をご相談受けたことがある。自チームではなく、自チームの監督さんの先輩の相手チームの監督から、娘さんが試合中に暴行を受けたらしい。

今、表に出てきている全柔連や大阪市立高校の事例は、ほんの氷山の一角のように思われる。いつから、日本のスポーツ界はそうなってしまったのか。

多くの識者は、「今はそんな時代ではない」という。では、昔は、暴力的指導が容認されていたのだろうか。そんなことはない。現在のような暴力的指導が許されるようになったのは、実は最近である。少なくとも戦後だ。

例えば、武道の稽古形態をみても、本来は師と弟子が一対一で技を伝授していた。そこに、現在のような暴力的指導が入り込む余地はない。弟子は師と相対して、師の技や心(求道的精神性)を学んだ。これが、長く続いた武道の教習形態である。武道とは、原初的には、最も「暴力的」な技である。なぜなら、武道(武術)の技は相手を殺傷するものだからだ。その武道が、文化として伝承されるためには、その暴力的要素を排除しなければならなかった。その一つの方法が「型」化である。だから、武道に暴力的指導があってはならない。それは、武道の文化性を否定することになる。

そして、もう一つ重要な観点がある。それは、武道は本来勝敗ではなく、「技の洗練度」を課題としてきたということである。現代のスポーツ文化に染まっている方々にはわかりにくいだろうが、「技の洗練度」は勝敗とは無関係である。だから、競技の勝ち負けと「技」のレベルとは一致しない。江戸時代や明治中期くらいまでの武道を調べてみると明らかに「勝敗」とは異なる価値観があった。例えば、相撲が「勝敗」を第一義とするようになったのは最近である。明治中期ごろまでは、相撲は地元力士が勝つことが当たり前であったという。観衆は「勝ち負け」よりも、その「技の素晴らしさ」に拍手を送っていた。だから、明治中期ころまでの武道にはトーナメント試合は存在しない。一人が一度試合をするだけの組試合である。優勝者を決めるということがなかった。

多少乱暴に言えば、勝敗を第一義とする「スポーツ」の考え方を日本に根付かせたのは米国の「占領政策」であると思っている。「勝敗」の究極は「生死」である。「勝敗」を第一義としないということは「生死」を第一義としないということなのだ。「生をあきらめ、死をあきらめる」という言説がある。「あきらめる」とは、「諦める」のではなく「明らかにする」である。この言説は「勝敗」を第一義とするスポーツ文化からは生まれてこないと考えられる。そして、戦勝国の米国は、この「生死」を第一義としない武道の思想性を最も恐れたはずである。

日本の武道、そしてスポーツは、もう一度、身体運動文化の特性に回帰すべきでなないのか。武道もスポーツも、「勝敗」とは同価値の「技(技術)の洗練度」という価値観があったのだ。自分自身の「技」をひたすら磨くことで、求道的精神性(礼儀などの道徳的精神性ではない)が涵養されてきた。その、本来の身体運動文化のあり方に戻るべきである。武道・スポーツ関係者が受けている「洗脳」が解けることを祈るばかりである。